《推定睡眠時間:10分》

この映画、モルモン教がどうのという断片情報をブルスカでチラ見していたので、その家からは出られない的な惹句の付けられた『異端者の家』なんて邦題の映画だし、てっきり友達かなんかの誘いでお宅訪問したらそこがハードコアなモルモン教徒の家で、そこの親父の熱烈勧誘によって激しい口論になってしまってモルモン教に入信しないとこの家からは出られない…というヒトコワ系の宗教サスペンスかと思って観に行ったのだが、主人公のたぶんハイティーン二人組がモルモン教徒でその二人組が訪問宣教に伺った先が無神論者の進歩的リベラル男性の家だったのでその二人から見てこの進歩的リベラル男性が「異端者」というまさかの逆パターン。

そう来たか! これはなかなか新しいかもしれない。ある種の「舐めてた相手が…」といえようか、舐めてるわけでもないかもしれないが、といって教会から渡された訪問先が宗教に通じているとも思っていない主人公二人組に対して、この進歩的リベラル男性は豊富な宗教知識に基づいてやさしいフリをしながらモルモン教を全否定、あの手この手で二人組の信仰を揺さぶり神を信じなくさせようとする。よくあるアメリカのホラー映画なら主人公が宗教を信じない都会のリベラルで、そんな主人公をコワイ目に遭わせるのが田舎の宗教狂いとかだが、この映画では神の存在を否定するリベラルを恐怖の対象として、その暴力性を炙り出すという逆転の発想なわけである。

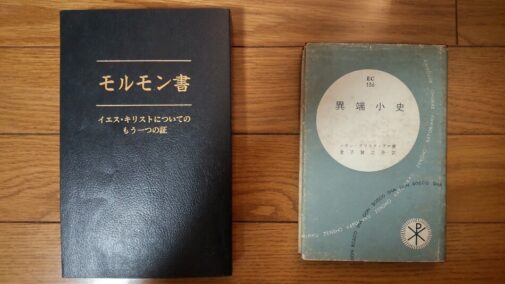

モルモン教というのはキリスト教の一派にあたる新宗教で、アーミッシュとかサイエントロジーなんかと並んでアメリカでは両海岸のリベラル知識階級によってわりとネタにされがち。劇中でも言及されていたがモルモン教は20世紀に入るぐらいまで一夫多妻制を取っていたので(今は米国法に則り多重婚は禁止だが、分派では一夫多妻を容認しているところもあるらしい)、そのへんが都会のリベラル知識階級にいかがわしい宗教だとネタにされる所以である。あまり親しくはなかったが俺の昔のバイト先にもモルモン教徒の同僚女子学生バイトがいた。年齢の割には純粋というか幼く見えて性的な話題などは一切できなさそうな感じだったが、何も信仰していなくてもそういう人はいるので、とりたててモルモン教徒だからどうということでもないだろう。俺は宗教の本を集めるのが趣味なのでその人からもらったモルモン書は今でもちゃんと本棚にしまってある(↓画像参照)

ちなみにこの画像のモルモン書の横に写っているのは教皇死去と映画のヒットで今をときめくカトリック教会の側から見たキリスト教異端を集めた本である。これをパラパラとめくるといやー異端だらけでたいへん。カトリック教会の歴史はすなわち異端との闘いの歴史、とにかく年がら年中「俺の解釈によると聖書のこのくだりの本当の意味は…」と俺解釈をぶつ論客信徒が現れて教会中枢にケンカを売り、ときには俺宗教を興したりもしてたらしい。その華々しい成功例は言うまでもなくプロテスタント革命であり、これもカトリック的には(少なくとも当初は)異端ということになる。プロテスタントの国であるアメリカは至る所でインディーズ教祖様に天啓が降りて新宗教が超乱立している国でもあるが、それは教会組織ではなく個人と神との直接の繋がりを説くプロテスタントが、組織に依らないがために容易に個人の俺解釈で教義が変形してしまい、次々と分派を生み出していく点をその形態上の特質とする宗派だからなんだろう(だからこれは個人の競争や技術革新を是とする資本主義ととても相性がよい)

とダイナミック回り道をしたがそのような背景を押さえておくとおそらく面白くなるのが『異端者の家』である。前半はずっと進歩的リベラル男性がハイティーンのモルモン教徒二人組を論破していく会話パートなので、それがわからないとたぶんあまり面白くない。というか俺はそここそが面白かった。モルモン教徒二人組を怯えさせ「いやもう帰ろうぜ…」って気分にさせる進歩的リベラル男性の「一夫多妻は女性虐待じゃないかな?」みたいな正しさの圧力! 「私がこうと言ったら君はそれを信じた。しかしそれはウソだった。だとすれば、神が存在するというのも君たちがそう信じ込まされてるだけで、本当は存在しないのでは?」みたいな理屈も(存在証明ができない意味で)まったく正論なので、それがホラーとして演出されているのが可笑しい。なんかだんだんと大学の講義みたいになってきちゃったりなんかしてね。

こういうヤツいるよなー。日本のモルモン教徒はあまり訪問宣教はしないようなので日本の場合だと創価学会とかエホバの証人とかになるだろうが、家に来た宣教者をこんな風に論破して撃退したったwみたいな武勇伝とかインターネットにめっちゃある。言ってみればこの映画に出てくる進歩的リベラル男性はそれのプロレベル版なんである。みんな考えることは違うんだから神様を信じてるって人がいたら神様を信じてない人はふーんそうなんですねぇでスルーすればいいじゃないと穏健無責任派のワタクシなどは思うわけですが、宗教とくればとにかく否定しなければならないし否定されるものなのだからいくらでもバカにしたって構わないと考える「進歩的な」人は残念ながら少なくない。統一教会がいかに悪質であろうと信じる信じないは個人の自由のはずだが、まーほんの一年ぐらい前まで統一教会バッシングはすごかった、そしてその一翼を担ったのは保守だけではなくリベラル政党やリベラル知識階級もだったわけである。

とまぁそういう意味で面白かったこの映画なのだが、しかし後半はトーンが変わって最近の映画だと『ドント・ブリーズ』とか『バーバリアン』とかになると思うが、わりと普通の入ったらヤバイ家ホラーになってしまうし、進歩的リベラル男性も単なる悪趣味な人間ではなく文字通り悪魔であることが仄めかされてしまう。興ざめとまでは言わないしそれはそれで面白かったのだけれども、どうせなら最後まで前半のあれでやってほしかったなー。なんか逃げ道作られた感じだよね、そういう「ほら、やっぱりこの人は普通じゃなかったんだ!」みたいなことされちゃうと。この映画の前半というのは良識や善意を持った普通の人こそが相手やシチュエーションによっては恐怖の対象となってしまうことを描いていたわけだから、やっぱ普通の人じゃなかったということになると、その面白さや怖さが半減してしまうのだ。

それでも『胸騒ぎ』をちょっとだけ彷彿とさせる皮肉で救いのない展開は楽しいし、ハッピーエンドと見えつつ実は…と解釈の余地を残すラストも意地が悪くて好き。モルモン教は否定しつつ根っこのところでは神様を信じてる感じがなるほどピューリタン色の濃厚な『クワイエット・プレイス』の脚本家コンビの監督作じゃなという感じでやっぱり甘さも残るのだが、人が無抵抗のままどんどん嫌な状況に追い込まれていく映画というのはよいものです。